从欧洲现代派到中国意境

——再看林风眠艺术中的形式语言

林风眠在巴黎高等美术学院 1972年

林风眠曾在一篇小文《我的兴趣》中以一种随性的笔调写道:

一方面在课内画着所谓“西洋画”,一方面在课外也画着我心目中的中国画,这就在中西之间,使我发生了这样一种兴趣:绘画在诸般艺术中的地位,不过是用色彩同线条表现而纯粹用视觉感得的艺术而已,普通所谓“中国画”同“西洋画”者,在如是想法之下还不是全没有区别的东西吗?

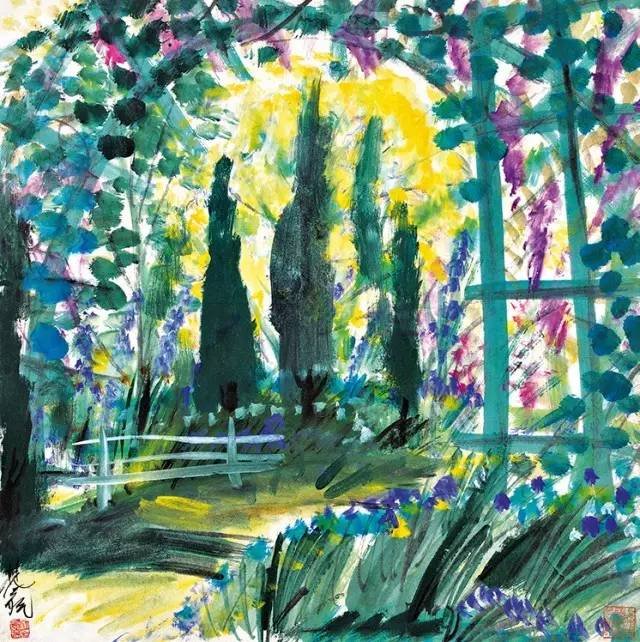

林风眠《蓝色花》66cm×67cm 纸本设色 1964年

林风眠 《春天》66.5cm×67cm 纸本设色 20世纪40年代

林风眠一生重要的文献颇多,然而这篇小文却尤为流露出作者的心迹。林风眠认为中西艺术的本质是相同的,中西艺术的融合不仅是合理的,而且也是自然的。在中国艺术史上,不同文化的融合并不鲜见,而“中西融合”也是20世纪世界艺术发展潮流中的一种。看似“自然而然”的中西艺术融合却凝聚着艺术家们的汗水与心血,这也是林风眠一生的艺术理想,他为之付出了艰辛的努力和巨大的牺牲。

中西融合有许多不同的道路可以走,然而林风眠却从一开始就选了一条不太好走的路。不论是对西方现代艺术的研究还是对中国艺术意境的探索,这两点都太远离人间烟火,要将二者结合且臻于至美,谈何容易。林风眠具有传奇色彩的人生很容易让人以“知人论世”的方式阐释其作品,但谈及作品本身却往往比较踟蹰。林风眠究竟是怎样“中西融合”的呢?这位注重艺术形式研究、探索艺术语言表达、希望能够中西合璧的艺术家,其作品本身留给我们的思考其实更为丰富。

亨利·马蒂斯《音乐课》115.25cm×115.25cm 布面油画1939年

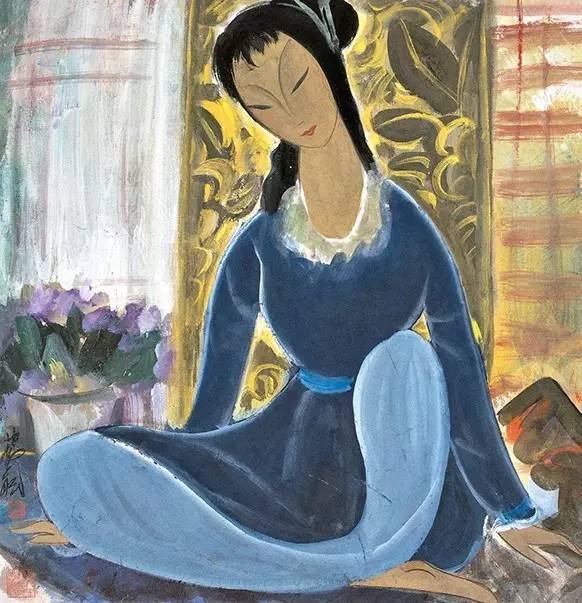

林风眠 《思念》 68cm×66cm 纸本设色 20世纪50年代

欧洲现代艺术对林风眠的影响

林风眠固然看重西方绘画中的写实观念和技巧。他曾说过,“我认为学习绘画的都必须先学素描,三年以后再选专业”,“而画画,我看还是由素描开始再用毛笔啰”。从这些言语和主张之中我们可以看到林风眠对于西方绘画造型基本功的重视。

然而艺术的精髓却在于它的创造性。林风眠不仅对西方现代艺术潜心研究而且从中发展出自己的艺术语言,并在个人艺术创作中进行反复探索。林风眠在台湾被问及:“请问在西方画家中,哪几位是您所最欣赏的?”他回答说:“我欣赏的画家各时代都不同,例如文艺复兴时期,我喜欢米开朗琪罗、拉斐尔的东西,印象派的凡·高、高更我也很喜欢,还有莫迪里阿尼等。现代的,我喜欢马蒂斯、毕加索、达利、康定斯基等。”林风眠的尝试是非常多元的,例如在他的一些花卉和风景作品中总让人联想到印象派的笔触,但显然印象派之后的欧洲现代派对他的绘画影响还是最大的,其中主要有野兽派、立体主义、表现主义、原始主义等。

林风眠《宇宙锋》68cm×58cm纸本彩墨 1977年

林风眠作品中的中国意境

傅雷是一位眼光苛刻、下笔犀利的艺术批评家,但他对于林风眠作于宣纸上的作品却赞赏有加:

现在只剩一个林风眠仍不断从事创作。因抗战时颜料画布不可得,改用宣纸与广告画颜色(现在时兴叫做粉彩画),效果极像油画,粗看竟分不出,成绩反比抗战前的油画为胜。诗意浓郁,自成一家,也有另一种融合中西的风格。以人品及艺术良心与努力而论,他是老辈中绝无仅有的人了。捷克、法、德诸国都买他的作品。

苏立文在评价林风眠的时候也曾经写道:

当林风眠事实上放弃了油画而转向中国毛笔和水粉画时,他不仅凭其将思想和情感表达得更为迅疾和更具自发性,而且与中国文人画家的理想更接近了,不过他的语言特色完全是当代的。

值得注意的是,苏立文在这里评价林风眠的中国风格的作品时认为他的艺术语言是“当代的”,而不是“西方的”或“中国的”。实际上林风眠在其中国风格的作品中真正达到了中西融合,因此“中”和“西”的概念在他的作品中消失了。

林风眠的中国艺术之旅始于欧洲,他受到第戎美术学院院长杨西斯(Yencesse,1869-1947)的指导:“你是一个中国人,你可知道你们中国的艺术有多么宝贵的、优秀的传统啊!你怎么不去好好学习呢?去吧!走出学校的大门,到东方博物馆、陶瓷博物馆去,到那富饶的宝藏中去挖掘吧!”

当谈到《秋鹜》的时候,王朝文写道:“不能否认西方艺术对他有积极影响,但林风眠终究是东方的艺术家,他的这一作品意味显得更接近于将景与情统一的中国诗篇……说画面的诗意创造性地体现了‘有我之境’的美学观点并非我对前人名言的没有根据的套用。”确实,林风眠的许多意味隽永的作品之中体现了一种中国传统知识分子的审美追求。

林风眠《白鹭》150cm×39.5cm 绢本水墨 1930年

(一)林风眠的花鸟画

花鸟画是林风眠作品中一个重要的组成部分,一直贯穿于他的艺术生涯。今天我们所能见到最早的林氏对于鸟的描绘是《悲叹命运的鸟》,这件作品曾经在1924年5月21日法国斯特拉斯堡举办的“中国古代和现代艺术展览会”上展出。林文铮对这件作品有着这样的描写:“《悲叹命运的鸟》显然受到拉·封丹(La Fontaine)的著名诗歌《受伤的鸟》的启发,用十分东方化的手法描绘了一队水鸟在芦苇丛上飞翔的情景,气氛忧郁而哀伤,表现出夜的静寂、造物的哀叹和宿命。”似乎林风眠的花鸟画一开始就与其悲剧性的生命轨迹相联系。

林风眠的花鸟画主要有两种题材:一种是水鸟,包括鹤、鸬鹚、鹭等;另外一种是树枝上的小鸟,如麻雀、乌鸦、猫头鹰等。20世纪30至40年代他常画丹顶鹤,20世纪50年代以后则多画孤鹜、白鹭等。

林风眠的花鸟画的线条有一种流畅、直接的美感,细看之下也能体会到画家下笔的果敢与凌厉。他非常看重中国艺术中线条的魅力:

魏晋六朝以至唐代,在绘画中的线,多系曲线的表现。如顾恺之的《女史箴图》,即衣饰皆用曲线的描写,生动的体态,确能充分地表现出来;谢赫根据六法,去批评他的绘画置顾恺之的作品于第三等,真是时代上一个大笑话。

林风眠为顾恺之的线条翻案,同时也努力磨砺自己的线条,不仅色彩构图是中西融合的,连线条也要是中西融合的,因此无论是水鸟的线条还是仕女图中的线条都是非常考究的。林风眠自己也说:

我是比较画中国的线条,后来我总是想法子把毛笔画得像铅笔一样的线条,用铅笔画线条画得很细,用毛笔来画就不一样了,所以这东西要练得久,这种线条有点像唐代的铁线描、游丝描,一条线下来,比较流利地,有点像西洋画稿子、速写,而我是用毛笔来画的。

林风眠 《秋鹭》 49cm×69.5cm 纸本设色 1975年

我们在林风眠的鹤、鹭鸶等作品中也确实看到其中的线既有中国白描的底子,又符合西方速写中以线画形的要求,可见林风眠的线确实是有传统、有技术。

林风眠描绘孤鹜的作品尤为受到推崇,这其中不仅仅是对于线的喜爱,更多的是观众与画中的诗意有共鸣。飞离芦苇间的水鸟,让人感慨命运的百转千回,嗟叹人生的镜花水月。虽然林风眠一直坚持主题或文学性对于作品来说并不重要,重要的是形式,然而这些作品的感人之处却在于其中“人生到处何所似,恰似飞鸿踏雪泥”和“秋水长天孤鹜飞”的诗词意境。王国维以“意境论”评判中国的诗学,“其言情也必沁人心脾,其写景也必豁人耳目,其词脱口而出,无矫揉妆束之态”,而“持此以衡古今之作者,可无大误矣”。林风眠水鸟题材的作品将诗意融于画境,以一种简单而纯粹的美感感染着后人。

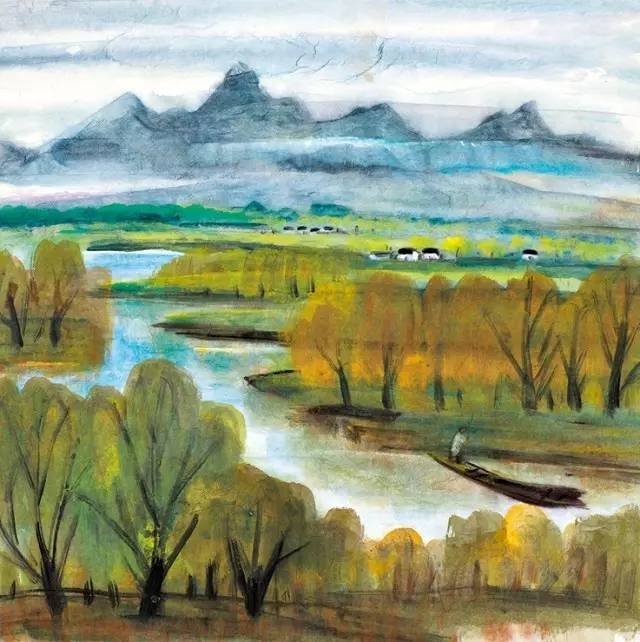

林风眠 《江南》 65cm×65cm 纸本设色 1961年

林风眠《独立》33cm×33cm 纸本设色 20世纪50年代

(二)林风眠的山水画

林风眠的山水令人过目不忘,艺术家在单纯的艺术形象中蕴含着丰富的情感。林风眠山水画中的意境与内容是中国化的,然而其表现的形式却是西方式的。色彩与水墨也是林风眠中西艺术结合的重要课题。正如王朝文所说:“在我看来,体现在他的绘画艺术中的中与西的关系,不是对双方做生硬的拼凑,而是一种水到渠成的自然结合。不论是他的油画还是水墨画,其一望而知的显著特点,是形象所显示的美的意境与美的形式和在形式上的和谐统一。”

历史给了林风眠磨难,也给了他财富。他最主要的风景主题有三个:杭州、重庆江边、黄山。江边风景多与水鸟相结合,前文已经有所叙述,而黄山总是用表现的手法画出,故以杭州风景最为令人回忆、令人不舍。那明亮的黄色、近水溟蒙的雾气令人想到中国诗词中一唱三叹的伤春之句。林风眠在梅州中学时就参加过探骊诗社,对中国古典诗词之中的意境记忆犹新,这样才能在多年后的作品中画出这烟霭朦胧中的明黄嫩绿,才能赋予这景色以既古典又真切的含义。似乎艺术家在这些明媚的西湖风景画中怀念的是他人生中在杭州艺专所度过的最为光彩的十年。林风眠的杭州风景是色彩、线、面的构成,但是其本质是中国的传统诗意,他的山水画如同他晚年写的一首诗:

我独无才作画师,灯残墨尽夜眠迟。

青山雾里花迷径,秋树红染水一池。

忧忆青丝魂已断,谁知白发梦难期。

山村溪水应如旧,片片浮云处处诗。

林风眠《黄山》41.5cm×51cm 纸本彩墨 1978年

山水称得上是中国传统绘画中最为重要的组成部分,无论从哲学内涵、表现手法、审美取向哪个方面来看,中国山水画与西方的风景画都相去甚远,特别是与西方现代艺术更是泾渭分明。山水画作为中国传统文脉的核心,如果在这一领域没有做出中西融合的探索,怎么能证明中西艺术有融合的可能性呢?其实19世纪、20世纪的许多艺术家,如齐白石、黄宾虹等人都尝试着改变中国山水画陈陈相应的面貌和“四王”风格占据主流的格局,然而近代西画家对于中国山水画的现代化进程探索相对较少。无论是徐悲鸿、刘海粟还是其他油画家对于这一课题往往涉足不深,但是林风眠不仅十分关注山水,而且对于中国山水画和西方风景画有着精辟的见解:

中国的风景画,因晋代之南渡,为发达的动机。南方山水秀丽,在形式之构成上,给与不少之助力。唐人之风度,宋人之宏博深奥,都是先代风景画所独创的。西方之风景画表现的方法,实不及东方完备,第一种原因,就是风景画适合抒情的表现,而中国艺术之所长,适在抒情;第二中国风景画形式上之构成,较西方风景画为完备,西方风景画以摹仿自然为能事,只能对着自然描写其侧面,结果不独不能抒情,反而发生自身为机械的恶感,中国的风景画以表现情绪为主,名家皆饱游山水而在情绪浓厚时一发胸中之所积,叠嶂层峦,以表现深奥,疏淡以表高远;所画皆系一种印象,从来没有中国风景画家对着山水照写的;所以西方风景画是对象的描写,东方的风景画是印象的重现,在无意之中发现一种表现自然界平面之方法;同时又能表现自然界之侧面。

在林风眠的这一段评述里,西方风景画指的是写实风格的西方风景,而中国风景画指的就是中国山水画,从中可见林风眠深谙中国山水画的创作之道。而且在风景题材中,他认为中国山水画虽然在近代乏善可陈,但是其精髓在于其抒情性,这更与其西湖风景系列作品相契合。林风眠非常明确地指出中国山水画并非对景写生,而是多以回忆的方式进行创作,西方风景画则多注重描摹自然,因此中西艺术在表现风景的方法上有着根本的不同。

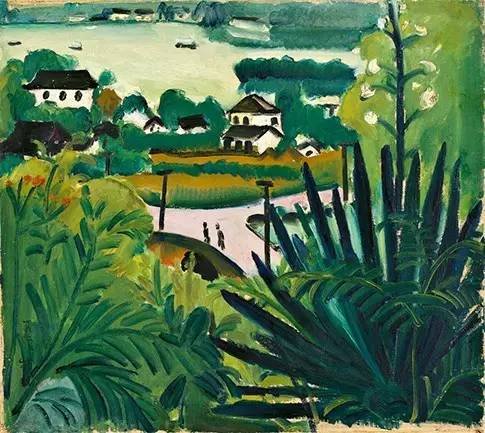

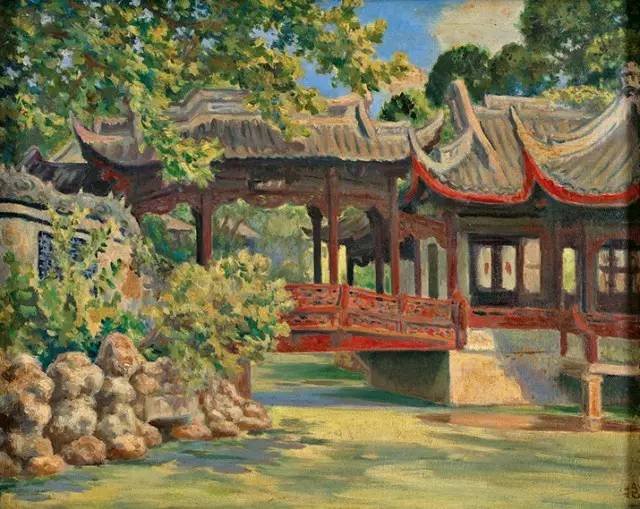

关紫兰 《西湖风景》 52cm×58cm 布面油画 1929年

陈抱一 《西湖艺专一角》 52.9cm×64.7cm 布面油画 1944年

林风眠曾在《抒情、传神及其他》一文中对自己的山水风景的创作有过论述:

(西湖的风景)这些画面,深入在我的脑海里,但是我当时并没有想画它……创作时,我是凭收集的材料,凭记忆和技术经验去作画的,例如西湖的春天,就会想到它的湖光山色,绿柳长堤,而这些是西湖最突出的东西,也是它的特性,有许多想不起来的,也许就是无关重要的东西了,我大概是这样概括自然景象的。

从这些论述和上文对中西风景艺术的表述来看,林风眠创作西湖题材的山水就是运用了传统中国画的创作手法。

曾经的西湖景色和林风眠笔下的西湖风光有什么不同呢?20世纪20年代至40年代,有许多艺术家画过那时的西湖,他们笔下的西湖是充满了文人气息、古色古香的西湖。例如关紫兰1929年创作的《西湖风景》和陈抱一1944年所画的《西湖艺专一角》。那时的西湖水光滟潋、风景迤逦,多有亭台楼阁点缀其中,非常精致典雅,有着浓浓的文人意趣。林风眠在杭州时常常在苏堤周围散步,对这些建筑景物应当十分熟悉。但是在林风眠的西湖山水之中,这些有着明显中国特色的古建筑被寻常而朴实、白墙黑顶的村舍所取代,形成一种更加简洁、单纯的造型,方块式的黑白村舍比棱角繁多的传统建筑更符合他作品中的形式感。从这一点看,林风眠的西湖风景是非常形式主义的。

林风眠 《噩梦》 83.3cm×150.5cm 纸本彩墨 1989年

在笔者看来,或许林风眠不画文人墨客眼中的西湖,是因为这位艺术家或许在多年以后其实已经记不起来,也不再看重那些细节。古建筑的雕梁画栋显得细碎,西湖之美在这位艺术家眼中已经沉淀为如烟的柳树、淡抹的微云和水中摇曳的倒影。林风眠正是用这种无迹可寻的方法将中西艺术熔于一炉。

如果照传统的中国画笔墨来论,林风眠的书法和中国画笔墨功底在他的时代确实不能算是有什么过人之处。然而林风眠对于中国艺术的继承是广泛的,他的许多作品体现出敦煌壁画、宋瓷、民间艺术等中国传统因素的影响。而林风眠对于中国艺术精神的领悟,无疑可以追溯到他留法时博览众多博物馆的东方艺术藏品与后期他在国内进行的研究。正是得益于对中国传统文化艺术的广泛借鉴和吸收,才使得林风眠画作中的东方格调如此自然而真切。

徐悲鸿和刘海粟经常在众人注目的聚光灯下,但是他们都没有在创造中国绘画的当代画派上取得关键性的突破,而这一点林风眠完成了。

当苏立文对一位艺术家给出这样的评价时,并不为过。林风眠或许不是20世纪艺术家中的天才,也不是一个讨巧的画家,他总是不合时宜,他的画也总是过于认真、执着,然而,他的艺术终归被会被人们再次发现。他是复杂的,他的个性中既有中国的温文尔雅,也有浪漫主义的理想和激进;他是矛盾的,他的艺术中既有西子湖畔的断肠春色,也有黄山风景的愤懑与不平,更有“表现主义”作品中的直白与坦诚。但归根结底,他是一位单纯的艺术家。正如他自己所说“我喜欢单纯和干脆”,这一点,相信每一位观众都可以从其画作的线条和构图中真切地感受到。有这样一位集传奇与淡然、长情与理性于一身的艺术家在,中国20世纪艺术史怎么会不鲜活而丰饶呢?

整理编辑:吾佳